近日,课题组在纳米限域空间内油气复杂相态特征方面的研究成果《Phase behaviors of hydrocarbons in confined shale nanopores: Insights from molecular simulations》在国际能源领域权威期刊《Fuel》发表上。论文第一/通讯作者为指导教师周文宁副教授,第二作者为硕士生朱嘉丹同学,大连理工大学陈聪教授为共同通讯作者,合作者为课题组方娟副教授、豆瑞锋教授和刘训良教授。

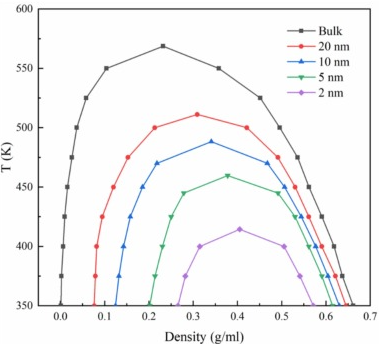

该工作利用基于微观尺度的蒙特卡罗方法重点探究了页岩储层纳米限域空间对油气相态特征的影响机制。研究结果表明与体相相比,页岩纳米孔中处于气液平衡状态的正辛烷气相密度升高,而液相密度则下降。此外,限域效应导致正辛烷的临界温度和压力显著降低。随着孔隙尺寸的增大,限域效应逐渐减弱,流体特性接近其体相值。研究发现对于不同的物理参数,限域效应是否存在的临界孔径不同,正辛烷平衡液相密度和平衡压力下的临界孔径约为20纳米,但对于平衡气相密度和临界参数,其临界孔径大于20纳米。模拟结果还表明与方解石纳米孔隙相比,干酪根纳米孔隙的限域效应更为明显,碳链较长的碳氢化合物在纳米孔隙中表现出更明显的受限效应。论文研究结果对描述页岩纳米孔隙中碳氢化合物相态特征以及准确预测页岩油产量具有重要意义。

图1 不同孔隙尺度干酪根狭缝内正辛烷的气液共存曲线

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.134965